○南部町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年1月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、当該家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等の支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9の規定に基づき、南部町子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 本事業を利用することができる家庭(以下「対象家庭」という。)は、町内に存する家庭であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びこれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びこれに該当するおそれのある家庭

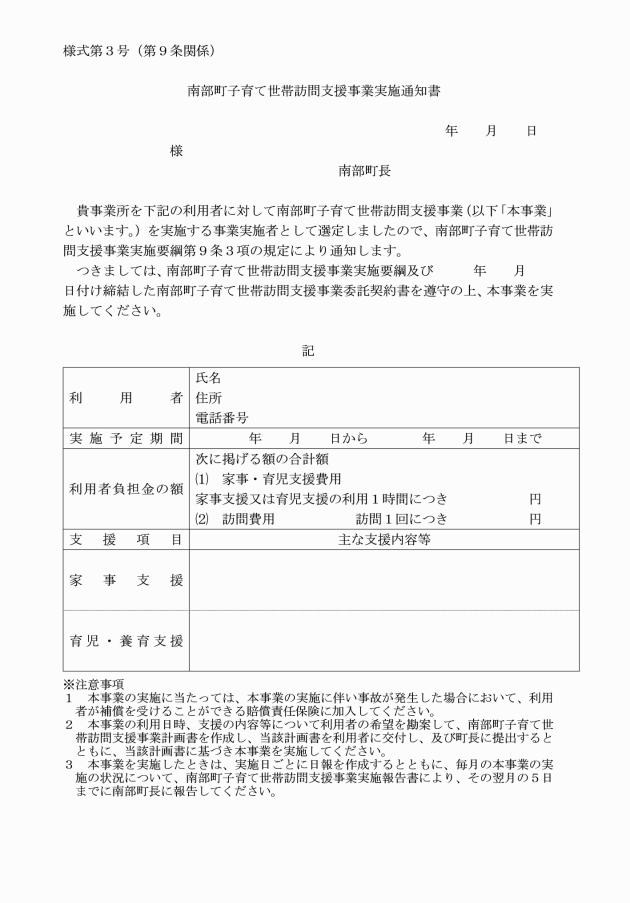

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要であると認めた家庭

(本事業の内容等)

第3条 本事業の内容は、対象家庭を訪問支援員が訪問し、対象家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、必要に応じて、次の各号に掲げる支援のいずれか又は全てを実施するものとする。

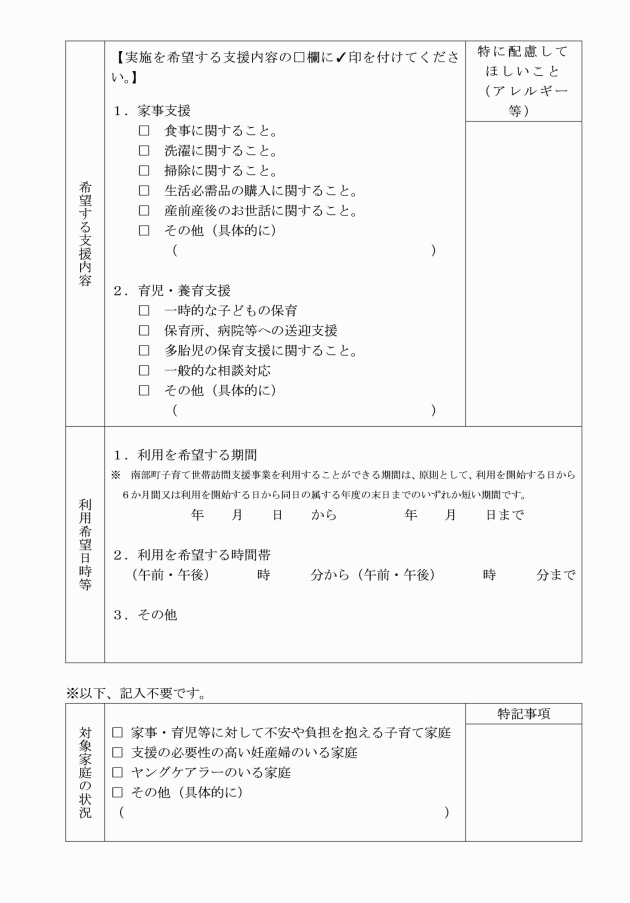

(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除及び買い物の代行支援等)

(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)

2 本事業を利用することができる期間は、本事業の利用を開始する日から6か月間又は本事業の利用を開始する日から同日の属する年度の末日までのいずれか短い期間とする。ただし、当該期間が経過した後も本事業による支援が必要であると町長が認める場合は、この限りでない。

(実施の方法)

第4条 本事業は、次条に掲げる要件を満たす訪問支援員が所属し、本事業を実施することができる体制の整った事業所等に委託して実施するものとする。

(訪問支援員の要件等)

第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者でなければならない。

(1) 家事支援及び育児・養育支援を適切に実行する能力を有すること。

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。

イ 法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であること。

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者であること。

2 訪問支援員は、次の各号に掲げる研修等を受けるものとする。

(1) 次に掲げる事項についての研修

ア 本事業の目的、内容及び支援の方法

イ 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次条第1号において同じ。)の適切な管理及び守秘義務

(2) 自動体外式除細動器(AED)の使用方法の指導及び心肺蘇生の実習を含む救命救急講習

(3) 事故の防止に関する講習

3 保健師、助産師、看護師及び保育士等の有資格者にあっては、その資格取得の過程で受講した研修をもって、前項に規定する研修等を受講したものとみなすことができる。

(遵守事項)

第6条 本事業の実施について町と委託契約を締結した者(以下「事業実施者」という。)及び訪問支援員は、本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業実施者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならないこと。本事業の実施を終了し、又はその職を退いた後も、同様とする。

(2) 事業実施者は、訪問支援員が訪問した対象家庭が家事支援又は育児・養育支援以外の支援も必要であると考えられる場合には、町に連絡し、必要な支援に適切につなぐよう努めること。

(3) 訪問支援員は、事業実施者が発行する身分証明書を携行し、対象家庭を訪問した際には、当該対象家庭の構成員に対し、必ず当該身分証明書を提示すること。

(4) 事業実施者は、研修等の実施により、常に訪問支援員の質の向上に努めること。

(保険の加入)

第7条 事業実施者は、本事業実施中の事故に備え、賠償責任保険に加入しなければならない。

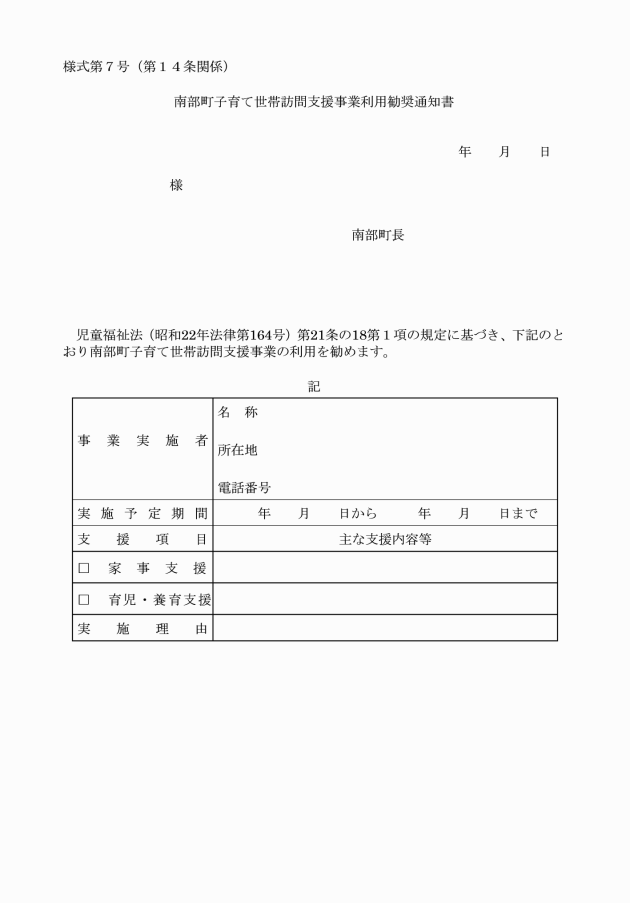

(利用の申請)

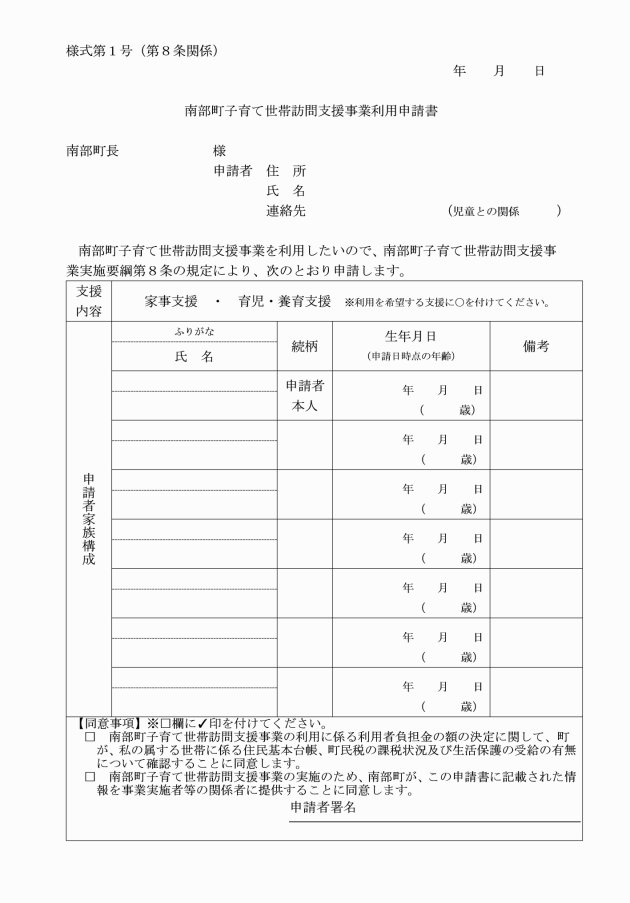

第8条 本事業を利用しようとする者は、南部町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 本事業を利用しようとする者又はその者と同一の世帯に属する者のうちに、公簿等により町長がその者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況を確認することができない者があるときは、本事業を利用しようとする者は、前項の申請書に、当該市町村民税の課税の状況を確認することができない者に係る本事業の利用の申請の日の属する年度(4月から6月までの間に当該申請をする場合には、当該申請をする日の属する年度の前年度)分の市町村民税の所得課税証明書を添付しなければならない。

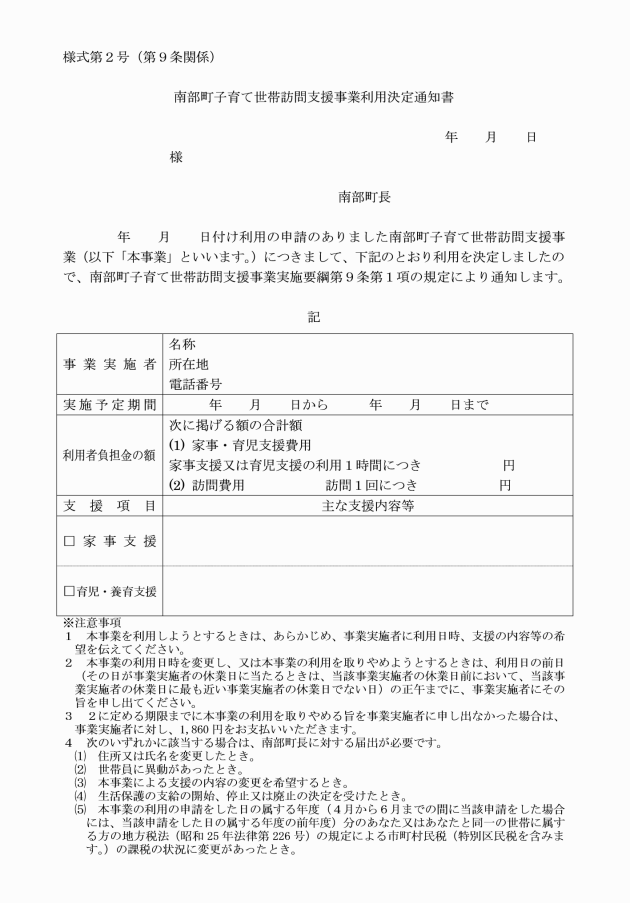

2 町長は、前項の規定により本事業の利用の決定をしたときは、併せて、当該決定に係る者に対して本事業を実施する事業実施者を選定するものとする。

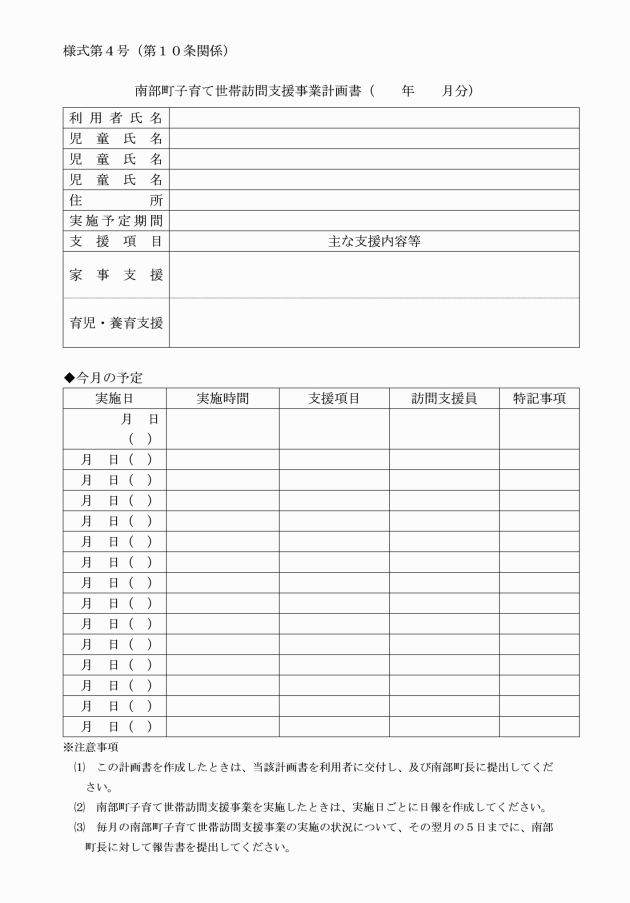

3 事業実施者は、前項後段の規定により南部町子育て世帯訪問支援事業計画書の修正の指示を受けたときは、当該計画書を修正の上、修正後の南部町子育て世帯訪問支援事業計画書を利用者に交付し、及び町長に提出するものとする。

4 事業実施者は、南部町子育て訪問支援事業計画書(前項の規定により当該計画書を修正した場合には、当該修正後の計画書)に基づき、本事業を実施するものとする。

5 利用者は、本事業の利用日時を変更し、又は本事業の利用を取りやめようとするときは、利用日の前日(その日が事業実施者の休業日に当たるときは、当該事業実施者の休業日前において、当該事業実施者の休業日に最も近い事業実施者の休業日でない日)の正午までに、事業実施者にその旨を申し出なければならない。

(利用者負担金等)

第11条 利用者は、本事業を利用する際に、事業実施者に対し、別表に定める額の利用者負担金を支払わなければならない。

2 利用者は、前条第5項に定める期限までに、事業実施者に対して本事業の利用を取りやめる旨を申し出なかったときは、事業実施者に対し、1,860円を支払わなければならない。ただし、当該期限までに本事業の利用を取りやめる旨を申し出ることができないやむを得ない事情があると町長が認める場合には、この限りでない。

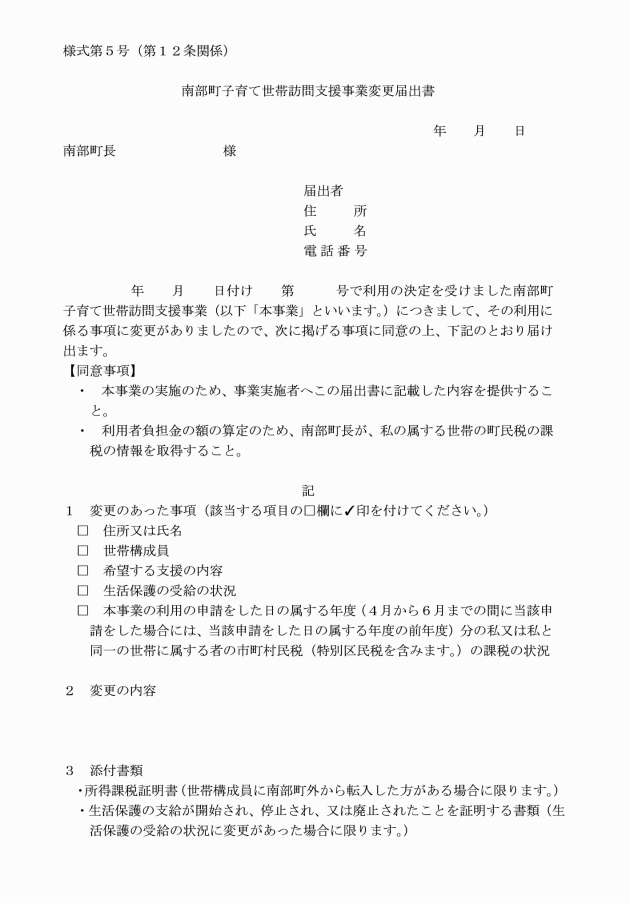

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 世帯員に異動があったとき。

(3) 本事業による支援の内容の変更を希望するとき。

(4) 生活保護の支給の開始、停止又は廃止の決定を受けたとき。

(5) 本事業の利用の申請をした日の属する年度(4月から6月までの間に当該申請をした場合には、当該申請をした日の属する年度の前年度)分の利用者又は利用者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況に変更があったとき。

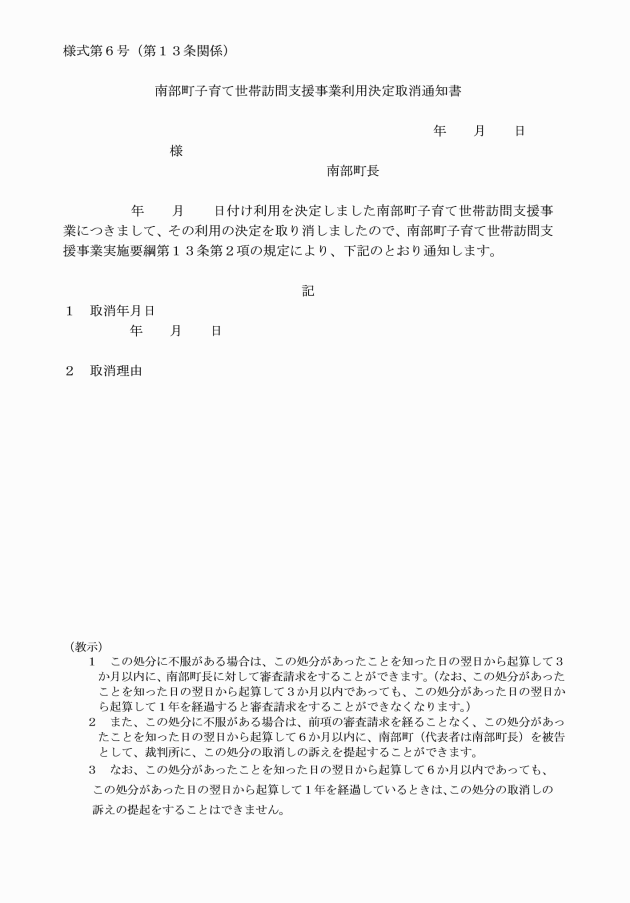

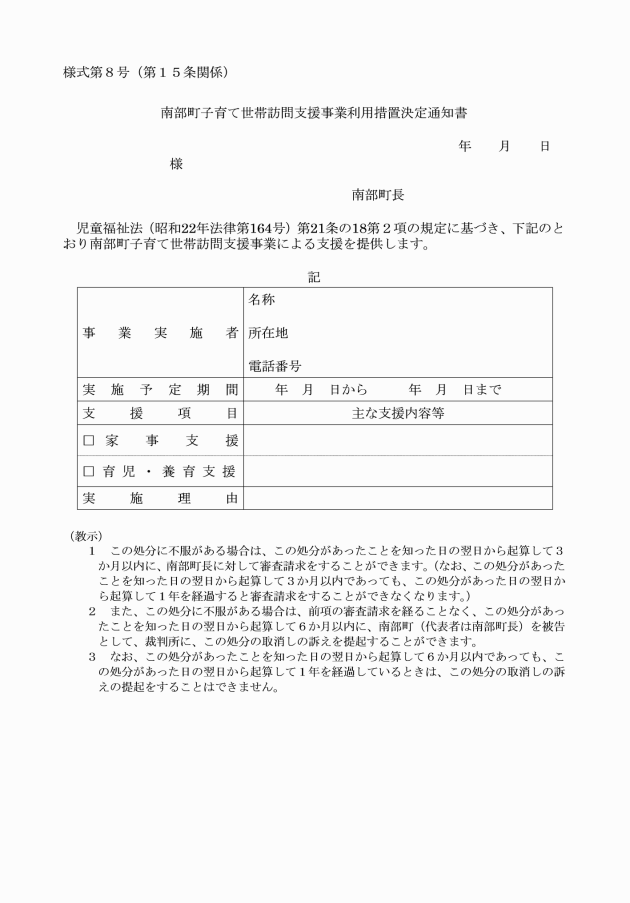

(利用の決定の取消し)

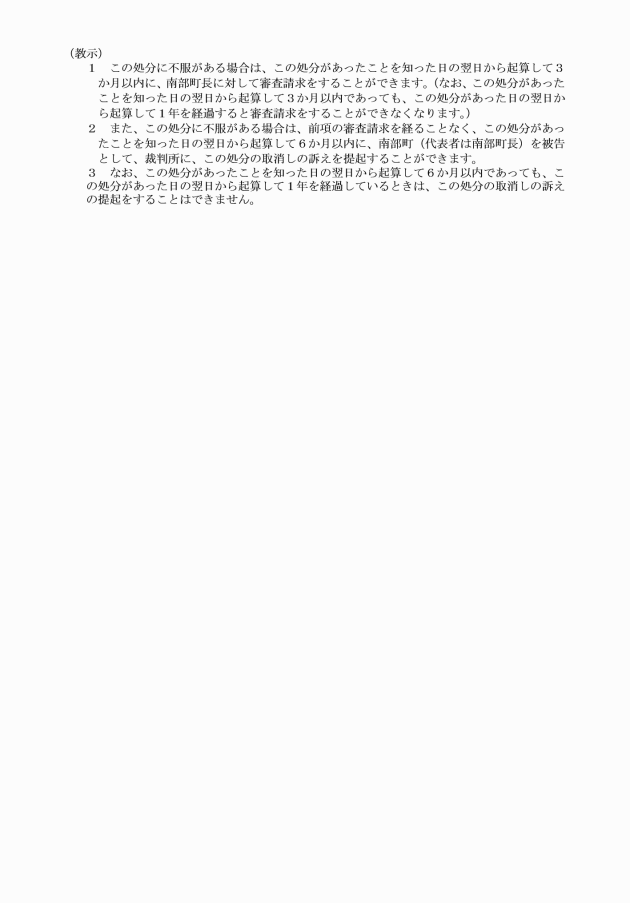

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者に対してした本事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により本事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 本事業の利用の決定の取消しを申し出たとき。

(4) その属する家庭が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(5) 事業実施者に対し、利用者負担金又は第11条第2項の規定により支払うべき金銭を支払わないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、町長が本事業の利用の決定を取り消すことが適当であると認めたとき。

3 町長は、第1項の規定により本事業の利用の決定を取り消したときは、当該決定を受けていた者に対して本事業を実施している事業実施者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

4 事業実施者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、当該決定を受けていた者に係る本事業の実施を中止するものとする。

4 第1項の措置として実施する本事業の利用に当たっては、利用者負担金を徴収しないものとする。

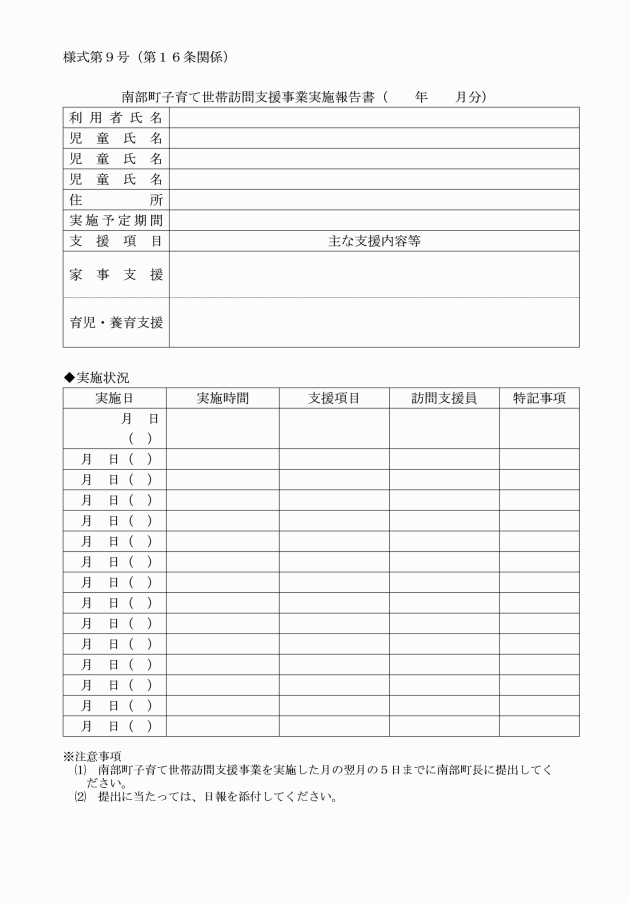

(実施報告等)

第16条 事業実施者は、本事業を実施したときは、実施日ごとに日報を作成するとともに、毎月の本事業の実施の状況について、南部町子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第9号)により、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定によるもののほか、事業実施者に対し本事業の実施の状況、対象家庭の状況等について必要な報告を求めることができる。この場合において、事業実施者は、これに従わなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第11条関係)

世帯の区分 | 利用者負担金の額 |

1 次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 本事業を利用する日において、次のアからウまでのいずれかに該当する世帯 ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 イ ひとり親家庭の世帯 ウ 養育者家庭の世帯 (2) 市町村民税非課税世帯 (3) 市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯 | 0円 |

2 1の項に掲げる世帯以外の世帯 | 次に定めるところにより算出した額の合計額 (1) 家事支援・育児等支援費用 家事支援又は育児・養育支援の利用1時間につき1,500円 (2) 訪問費用 訪問1回につき930円 |

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、本事業の利用の申請の日の属する年度(4月から6月までの間に当該申請をする場合には、当該申請をする日の属する年度の前年度。次項において同じ。)分の市町村民税を課されない者である世帯をいう。

2 この表において「市町村民税の所得割額」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者について、本事業の利用の申請の日の属する年度分の市町村民税の所得割(地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額を合算した額をいう。

3 利用者負担金の額を算定するに当たっては、家事支援又は育児・養育支援を利用した時間に1時間に満たない時間がある場合は、当該1時間に満たない時間は、1時間に切り上げるものとする。